絣織物を表す世界の共通語となった「イカット」の語源は、インドネシア語もしくはマレー語の「Ikat : 括り、結び、縛り、束」(語幹/名詞形)からきています。日本でも、特にインドネシアの厚手の綿絣織物を指すことばとして「イカット」は浸透していますが、実はインドネシア国内では、地域ごとに絣織物を表す違った名称があるため、「イカット」を絣織物の総称として認識されたのは近年になってからです。インドネシアは、多民族国家であり、地域、民族ごとに言語、布の用途と使用者が異なるため布の名称が各々で違います。絣織物も含めての織物を表すインドネシア語は、Tenunanもしくは Kain Tenunです。

絣織物を表す世界の共通語となった「イカット」の語源は、インドネシア語もしくはマレー語の「Ikat : 括り、結び、縛り、束」(語幹/名詞形)からきています。日本でも、特にインドネシアの厚手の綿絣織物を指すことばとして「イカット」は浸透していますが、実はインドネシア国内では、地域ごとに絣織物を表す違った名称があるため、「イカット」を絣織物の総称として認識されたのは近年になってからです。インドネシアは、多民族国家であり、地域、民族ごとに言語、布の用途と使用者が異なるため布の名称が各々で違います。絣織物も含めての織物を表すインドネシア語は、Tenunanもしくは Kain Tenunです。

そもそもIkatとは、織る作業の前に行う、糸を柄模様に染める「先染め」の工程に用いる防染の技法の名称で、布自体を表していません。防染とは、糸を数本ごとに束ねて、色を付けたくない箇所に紐をきつく括って(Ikat)染料に染まらない箇所と染まる箇所を作り、色のコントラストを表します。以前は、バナナやパイナップルの葉脈繊維、椰子の葉(Lontar)を裂いて紐状にしたものを使用していましたが、現代では多くはビニール紐を使用して防染を行います。インドネシア国内でも、1970年代以前は共通に認識されていなかったこのイカットという用語も、アメリカやオランダの民族学者が染色用語として発表したことから、徐々に、防染の括る作業の他動詞形 (mengikat : 〜を括る)の共通性から「絣織物=イカット」という認識が広まっていったと推察されています。

インドネシアのイリアンジャヤ以外のほぼ全土で見られるこの絣織物の多くは単純な平織です。経糸を予め幾何学模様などに染色しておき、それを機(はた)に張ったところに単色の緯糸を織り合わせていく経絣(たてがすり)が多く、逆に、経糸を単色にして機にかけておいて、模様を染めた緯糸を織っていく緯絣(よこがすり)は、バリ島やスラウェシ島、スマトラ島の一部地域で見られます。経も緯の方に模様を染めて十字柄のような交わりで文様を表す経緯絣(たてよこがすり)は、バリ島のテンガナン村でのみ見られます。テンガナン村のグリンシン(Gringsing)と呼ばれる経緯絣は唯一東南アジアでこの村だけにこの技法が存在します。経絣も緯絣も、予め布の幅や長さを計算して整経しておいてから模様に合わせて防染作業(Ikat)を行ない、染め上がってから機にかけて織りの作業を行います。基本的な防染は、糸の長辺の中央を輪にして折り、重なった部分は同じ模様に括るので、広げた時に上下反転した対照形なり、それを左右に展開していき、いざり機で製織します。また、日本の絣と異なり、織り始めと終わりや、左右の端に縞模様や鋸歯文様を施すのがインドネシアの絣織物の特徴です。

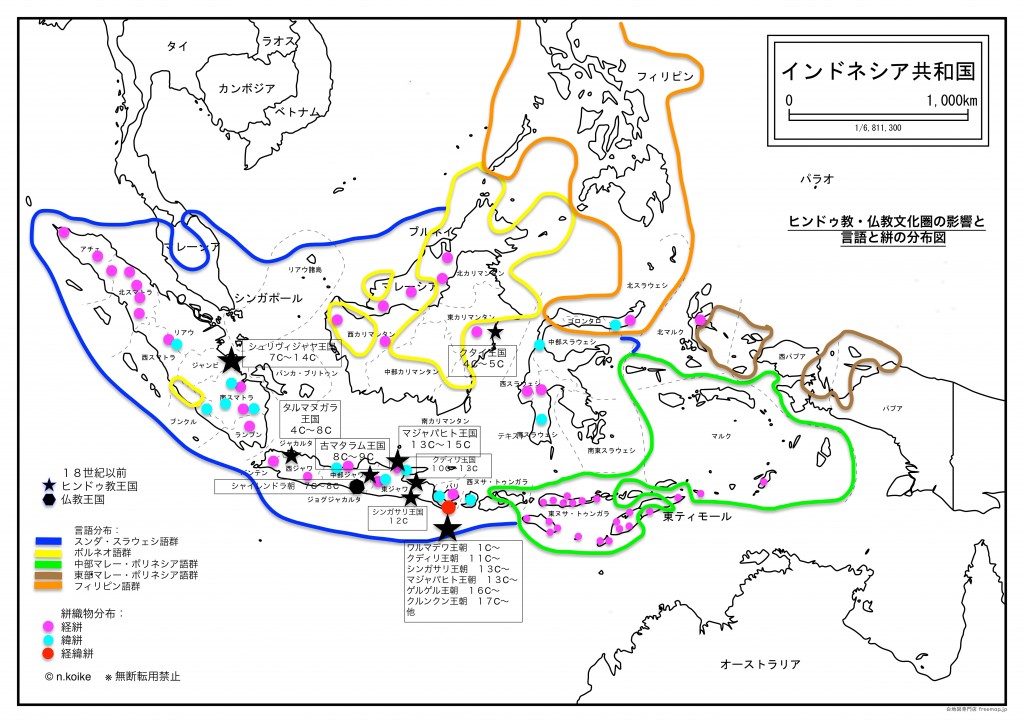

イカットの技法は、紀元前後にインドからヒンドゥ教、仏教の伝来と共に伝わってきた説や、元々インドネシアが絣の起源の地である説などがあります。興味深いことに、インドネシアでの絣の分布は、オーストロネシア語族、マレー・ポリネシア語派の分布と、ヒンドゥ教、仏教の影響があった文化圏と重なるということです。

バリ島は、ご承知のとおり島民の大半がヒンドゥ教徒で、二千年も前からインド文化の影響を受け、今も尚ヒンドゥ教文化の伝統を継承しています。寺院や供物の装飾、祭儀の衣装、日常の服装にも染織品の色や柄の伝統を守っていることなどが、テンガナン村の経緯絣グリンシン技法の継承へと繋がっているとすることは想像に難くないでしょう。これらの事柄から考えられることとして、17世紀以降のバティックに影響を与えたとされているパトラ模様は、ヒンドゥ教、仏教と共にインドネシアのその文化圏と地域に以前から流入し存在していたのではないかということです。パトラは、宗教的意味合いから、高層階級者のみの使用、着用が許され珍重されていたとして、交易が盛んになった16世紀前後にグジャラート商人が当時の王族達の好みに応え、茜色に染め上げた絹の経緯絣を多く持ち込んだのではないか、と考えることができるのではないでしょうか。そして、その後のインドネシアの染織文化へ再び更に大きな影響を与えたのではないでしょうか。

しかし、残念なことにインドネシアにはそれらの絣織物があった痕跡や文献が、19世紀以前のものは皆無で証明するものがありません。ジャカルタにあるMuseum Tekstil (テキスタイル博物館)へ行っても近年の布の展示しか見ることができません。中国の「梁書」(502年〜557年)に、婆利国(バリ)の王が班絲布(班布:はんぷ。人物や花鳥などの模様を種々の色で染めた木綿の錦布)を身にまとっていた、とする記述があることや、その他の数少ない文献から推察するのみです。三世紀にはすでにインドネシアには木綿の織物があったとする文献や、三世紀頃の中国の著書「南州異物志」にある「五色の班布は糸から染められたものから織られた布である」との記述から、吉本忍氏(国立民族博物館名誉教授)は、この班布を木綿絣の存在が示唆できるものである、としています。

10世紀以降になって、ジャワ島やバリ島でも絹が用いられ、スマトラ島では養蚕、製織がされていますが、以前から多くは絹糸を中国から輸入していたようです。スラウェシ島のセンカンでも絹の緯絣織物がありますが、この地域の技法は防染を行わず直接糸に色を摺り込んで織るため、Ikatの定義からは外れます。柄行としては、日本にある太子間道や七曜太子に似たものや、格子柄も見られます。

主たる染料は、バティックと同様で植物染料の藍、茜、茶褐色のソガ(Soga)です。現在では、化学染料が大半を占めていますが、藍色などに重きを置く東部のヌサ・テゥンガラ地方の織物は今も自然染料を使用しています。現在の西ジャワ州、スンダ地方一体は、5〜8世紀頃にタルマヌガラ王国(Tarumanegara)があったところで、この国の名称のタルマの語源のTarumは藍の意味で、直訳すれば、「藍の国」です。このことからも特にジャワ島にはふんだんに藍があったことが想像できますが、ジャワ島だけでなく、インドネシア全域にも藍は自生しており、一般的な染色材料として扱われていたため、藍色は庶民の色としての認識があります。この為、下級階級は藍色を着用し、高級階級が、茜色、茶褐色の衣服の着用を許されていました。

インドネシアでは、藍を素焼きの甕かめに入れ藍を建て(発酵)蓄えておき、その中に糸を潜らせるのが一般的です。スンバ島の藍を建てる部屋は特別な空間で、男性禁制、女性も特定の日は入れず、決まった人しか入れない神聖な場所としておかれ、藍で糸を染める人はマンギリング(Manggilingu)、茜で糸を染める人はマコンブ(Makombu)と其々の役名があり、染色は重要な意味を持つ工程とされていることがわかります。

イカットの代表的存在と認識される絣織物は、スンバのヒンギ(Hinggi)と言う男性が着用する布です。二枚を1セットとして同じ柄のものを腰巻と肩掛けとして使用します。従って必ず同じ柄の布が二枚存在します。ジャワの北海岸のバティックと同様で、柄も多種多様で絵画的に大胆に配置し、王、馬、鶏、海老、首刈りなどの彼らの宗教と伝統的の独自のモチーフと、パトラやガルーダなどの外来文化の影響を受けたモチーフなどに染め上げ、海外のコレクターも多くいます。一方、女性の着用するものはラウ(Lawu)と言い、無地の平織物に後から貝やビーズで装飾した筒型のもので、絣織物ではありません。

スンバのヒンギは高価なため、随分前から模倣された其れらしき布がスンバ島やバリ島のお土産物屋でも見かけます。多くは、華僑系のオーナーがスンバ人の織り手を雇って外国人用のお土産品に製造している物で、染料に化学染料を使用したり、モチーフが奇を衒う派手さがあったり、布の大きさが異なります。

インドネシアの布は、織物、染物も含めて各地域や部族で冠婚葬祭に欠かせない役目を担っています。日常的には、外観を着飾る装飾品でありますが、結婚の際の結納品、または葬儀の際の埋葬用具などの宗教儀式に欠くことができません。台頭する宗教観や倫理観、昨今の激変する生活様式が、これらの慣習と布文化へどのように影響を与え変化していくのかも今後の注目すべき点だと思います。

コメント